requestId:68b1e4748acf69.61593227.

中國網/中國發展門戶網訊 碳捕集、利用與攤位設計封存(CCUS)是指將CO2從工業過程、能源利用或大氣中分離出來,并輸送到適宜的場地加以封存和利用,最終實現CO2減排的技術手段,涉及CO2捕集、運輸、利用和封存等多個環節。聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的第六次評估報告(AR6)指出,要實現巴黎協定溫控目標,需要利用CCUS技術實現累計千億噸的碳減排量。在碳中和目標下,CCUS是化石能源低碳利用、工業流程低碳再造的一項關鍵技術支撐,其延伸的直接空氣捕集(DAC)、生物質能碳捕集與封存(BECCS)技術則是實現大氣中殘余CO2去除的重要技術選擇。

美國、歐盟、英國、日本等國家和地區已將CCUS作為實現碳中和目標必不可少的一項減排技術,將其上升到國家戰略高度,并發布了一系列戰略規劃、路線圖和研舞臺背板發計劃。相關研究表明,在碳達峰、碳中和(以下簡稱“雙碳”)目標下,到2025年中國主要行業對利用CCUS技術實現CO2減排的需求約為0.24億噸/年,到2030年約為1億噸/年,到2040年約為10億噸/年,到2050年將超過20億噸/年,到2060年約為23.5億噸/年。因此,發展CCUS將對我國實現“雙碳”目標具有重要的戰略意義。本文將全面分析國際CCUS領域的重大戰略部署記者會及技術發展態勢,以期為我國CCUS發展和技術研發提供參考。

主要國家和地區CCUS發展戰略

美國、歐盟、英國、日本等國家和地區長期投入資金支持CCUS技術研發和示范項目建設,近年來更是積極推進CCUS商業化進程,并根據自身資源稟賦和經濟基礎,形成了各有側重的戰略取向。

美國持續資助CCUS研發和示范,不斷推進CCUS技術多元化發展

自1997年以來,美國能源部FRP(DOE)持續資助CCUS的研發和示范。2007年,美國能源部制定了CCUS研發與示范計劃,包括CO2捕集、運輸與封存、轉化利用三大領域。2021年,美國能源部將其中的CO2捕集計劃修改為點源碳捕集(PSC)計劃,并增加CO2去除(CDR)計劃,CDR計劃旨在推動DAC、BECCS等碳去除技術發展,同時部署“負碳攻關計劃”以推進碳去除領域關鍵技術創新,目標是到2050年,實現從大氣中去除數十億噸CO2,CO2捕集和封存成本低于100美元/噸。自此,美國CCUS研發重點進一步延伸到DAC、BEC展覽策劃CS等碳去除技術,CCUS技術體系更加多元化。2022年5月,美國能源部宣布啟動35億美元的“區域直接空氣捕集中心包裝設計”計劃,將支持4個大型區域直接空氣捕集中心建設,旨在加速商業化進程。

2021年,美國更新了CCUS研究計劃資助方向,新的研究領域和重點攻關方向包括:點源碳捕集技術的研究重點包括開發先進碳捕集溶劑(如貧水溶劑、相變溶劑、高性能功能化溶劑等),高選擇性、高吸附性和抗氧化的低活動佈置成本耐用吸附劑,低成本耐用的膜分離技術(聚合物膜、混合基質膜、亞環境溫度膜等),混合系統(吸附-膜系統等),以及低溫分離等其他創新技術;CO2轉化利用技術的研究重點是開發將CO2轉化制燃料、化學品、農產品、動物飼料和建筑材料等增值產品的新設備和工藝; CO2運輸與封存技術的研究重點是開發先進安全可靠的CO2運輸和封存技術;DAC技術的研究重點是開發能夠提高CO2去除量并提高能效的工藝和捕集材料,包括先進溶劑、低成本耐用膜分離技術和電化學方法等;BECCS的研究重點是開發微藻的大規模培養、運輸和加工技術,并減少對水和土地的需求,以及CO2去除量VR虛擬實境的監測與核查等。

歐盟及其成員國將CCUS上升到國家戰略高度,多個大型基金資助CCUS研發與示范

2024年2月6日,歐盟委員會通過了《工業碳管理戰略》,旨在擴大CCUS部署規模,并實現商業化,并提出三大發展階段:到2030年,每年至少封存5000萬噸的CO2,以及建設由管道、船舶、鐵路和公路組成的相關運輸基包裝設計礎設施;到2040年,大多數地區的碳價值鏈具有經濟可行性,CO2成為歐盟單一市場內封存或利用的可交易商品,所捕集的CO2中有1/3比例可以被利用;2040年后,工業碳管理應成為歐盟經濟體系的一個組成部分。

法國于2024年7月4日發布《法國CCUS部署現狀和前景》,提出了3個發展階段:2025—2030年,部署2—4個CCUS中心,實現每年400萬—800萬噸CO2的捕集量;2030—2040年,每年實現1 200萬— 2 000萬噸CO2捕集量;2040—2050年,每年實現3 000萬—5 000萬噸CO2捕集量。2024年2月26日,德國聯邦經濟事務和氣候行動部(BMWK)發布《碳管理戰略要點》和基于該戰略的修訂版《碳封存法案草案》,提出將致力于消除CCUS技術障礙,推動CCUS技術發展,并加速基礎設施建設。“地平線歐洲”“創新基金”“連接歐洲設施”等計劃為促進CCUS發展提供了資金支持,資助重點包括:先進碳捕集技術(固體吸附劑、陶瓷和聚合物分離膜、鈣循環、化學鏈燃燒等),CO2轉化制燃料和化學品、水泥等工業示范,CO2封存場地開發等。

英國以CCUS集群建設方式發展CCUS技術

英國將建設CCUS產業集群作為推動CCUS快速發展和部署的重要手段。英國《凈零戰略》提出,到2030年將投資10億英鎊與工業界合作建設4個CCUS產業集群。2023年12月20日,英國發布《CCUS:建立競爭性市場愿景》,旨在成為CCUS全球領導者,并提出CCUS三大發展階段:2030年前積極創建CCUS市場,到2030年每年捕集2 000萬—3 000萬噸CO2當量; 2030—2035年,積極建立商業競爭市場,實現市場轉型;2035—2050年,構建自給攤位設計自足的CCUS市場。

為加快CCUS商業部署,英國《凈零研究與創新框架》制定了CCUS和溫室氣體去除技術研發重點和創新需求:推進高效低成本的點源碳捕集技術研發,包括燃燒前捕集的先進重整技術、新型溶劑和吸附工藝的燃燒后捕集、低成本富氧燃燒技術,以及鈣循環等其他先進低成本碳捕集技術;提高效率并減少能源需求的DAC技術;高效且具有經濟性的生物質氣化技術研發與示范、生物質供應鏈優化,以及通過BECCS與燃燒、氣化、厭氧消化等其他技術的耦合以促進BECCS在發電、供熱、可持續運輸燃料或氫氣生產領域的應用,同時充分評估這些方法對環境的影響;高效低成本CO2運輸和封存的共享基礎設施的建設;開展地質封玖陽視覺存的建模、模擬、評估和監測技術與方法,開發枯竭油氣儲層封存技術和方法,使海上CO2封存成為可能;開發CO2轉化制長壽命產品、合成燃料和化學品的CO2利用技術。

日本致力于打造具有競爭力的碳循環產業

日本《2050年實現碳玖陽視覺中和的綠色增長戰略》將碳循環產業列為實現碳中和目標的十四大產業之一,提出CO2轉化制燃料和化學品、CO2礦化養護混凝土、高效低成本分離與捕集技術,以及DAC技術是未來的重點任務,并提出了明確發展目標:到2030年,低壓CO2捕集的成本為2 000日元/噸CO2、高壓CO2捕集的成本為1 000日元/噸CO2、基于藻類的CO2轉化制生物燃料成本為100日元/升;到2050年,直接空氣捕集的成本為2 000日元/噸CO2、基于人工光合作用的CO2制化學品的成本為100日元/千克。為進一步加速碳循環技術發展并發揮場地佈置實現碳中和的關鍵戰略作用,日本于2021年修訂了《碳循環利用技術路線圖》,并陸續發布了“綠色創新基金”框架下的CO2轉化利用制塑料、燃料、混凝土,以及CO2生物制造、CO2分離回收等5個專項研發與社會實施計劃。這些專項研發計劃的重點包括:用于CO2捕集的低能耗創新材料和技術開發與示范;CO2轉化制運輸用合成燃料、可持續航空燃料、甲烷及綠色液化石油氣;CO2轉化制聚氨酯、聚碳酸酯等功能性塑料;CO2生物轉化利用技術;創新碳負性混凝土材料等。

碳捕集、利用與封存技術領域發展態勢

全球CCUS技術研發格局

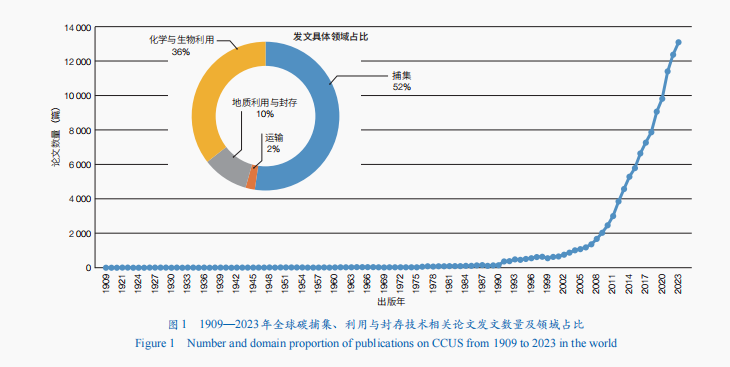

基于Web of Science核心合集數據庫,本文檢索了CCUS技術領域SCI論文,共計120 476篇。從發文趨勢來看(圖1),自2008年起,CCUS領域發文數量呈現快速增長趨勢。2023年的發文量為13 089篇,是2008年發文量(1 671篇)的7.8倍。隨著主要國家對CCUS技術的重視程度不斷增加和持續資助,預計未來CCUS發文量將會持續增長。從SCI論文的研究主題來看,CCUS研究方向主要以CO2捕集為主(52%),其次是CO2化學與生物利用(36%)、CO2地質利用與封存(10%),CO2輸送領域論文占比較小(2%)。

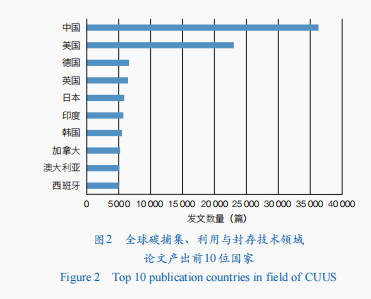

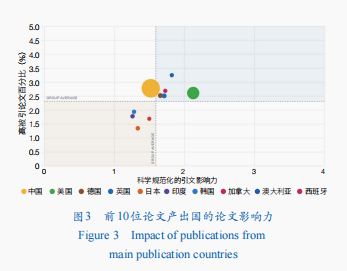

從論文產出國家分布來看,全球發文量排名前10位(TOP10)的國家分別是中國、美國、德國、英國、日本、印度、韓國、加拿大、澳大利亞和西班牙(圖2)。其中中國以36 291篇發文量,遙遙領先于其他國家,位居全球首位。但從論文影響力來看(圖3),在發文量前10位的國家中,在高被引論文百分比、學科規范化的引文影響力兩個指標上均高于前10位國家平均水平的國家有美國、澳大利亞、加拿大、德國和英國(圖3第一象限),其中美國、澳AR擴增實境大利亞在這兩個指標上分別處于全球領先地位,表明這兩個國家在CCUS領域具有較強研發實力。我國雖然在發文總量上位居全球第1位,但在學科規范化的引文影響力方面落后于排名前10位國家平均水平,研發競爭力有待進一步提高。

CCUS技術研究熱點與重要進展

基于近10年CCUS技術主題圖譜(圖4),共形成了九大關鍵詞聚類,分別分布在:碳捕集技術領域,包括CO2吸收相關技術(聚類1)、CO2吸附相關技術(聚類2)、CO2膜分離技術(聚類3),以及化學鏈燃料(聚類4);化學與生物利用技術領域,包括CO2加氫反應(聚類5)、CO2電/光催化還原(聚類6)、與環氧化合物的環加成反應技術(聚類7);地質利用與封存(聚類8);BECCS與DAC等碳去除(聚類9)。本節重點分析這四大技術領域的研發熱點和進展,以期揭示CCUS領域技術布局和發展趨勢。

CO2捕集

CO2捕集是CCUS技術中的重要環節,也是整個CCUS產業鏈的最大成本和能耗來源,約占CCUS整體成本的近75%,因此如何降低CO2捕集成本和能耗是目前面臨的主要科學問題。目前,CO2捕集技術正從基于單一胺的化學吸收技術、燃燒前物理吸收技術等第一代碳捕集技術,向新型吸收溶劑、吸附技術、膜分離、化學鏈燃燒、電化學等新一代碳捕集技術過渡。

新型吸附劑、吸收溶劑及膜分離等第二代碳捕集技術是目前研究的重點。吸附劑的研究熱點是開發先進結構化吸附劑,如金屬有機框架、共價有機框架、摻雜多孔碳、三嗪基骨架材料、納米多孔碳等。吸收溶劑的研究熱點是研制高效綠色、耐用、低成本的溶劑,如離子溶液、胺基吸收劑、乙醇胺、相變溶劑、深共晶溶劑、吸收劑解析與降解等。新型顛覆性的膜分離技術的研究重點是開發高滲透率的膜材料,如混合基質膜、聚合物膜、沸石咪唑骨架材料膜、聚酰胺膜、中空纖維膜、雙相膜等。美國能源部指出,從工業源中捕集CO2成本需要降至30美元/噸左右,CCUS才具有商業可行性。日本昭和電工株式會社、日本鋼鐵株式會社和日本6所國立大學聯合開展了與現有多孔材料(沸石、活性炭等)完全不同的“結構靈活的多孔性配位高分子”(PCP*3)研究,以13.45美元/噸的突破性低成本從常壓、低濃度廢氣(CO2濃度低于10%)中高效分離回收CO2,預計在2030年底前實現應用。美國西北太平洋國家實驗室開發了新型碳捕集劑CO2BOL,與商業技術相比,該溶劑可將捕集成本降低19%(每噸低至38美元),能耗降低17%,捕集率高達97開幕活動%。

化學鏈燃燒、電化學等第三代碳捕集創新技術開始嶄露頭角。其中化學鏈燃燒技術被認為是最具應用前景的碳捕集技術之一,具有高能源轉化效率記者會、低CO2捕集成本和污染物協同控制等優點。但化學鏈燃燒溫度高,載氧體高溫燒結嚴重,成為了限制化學鏈技術發展和應用的瓶頸。目前,化學鏈燃燒的研究熱點包括金屬氧化物(鎳基、銅基、鐵基)載氧體、鈣基載氧體等。High等開發了一種新的高性能載氧體材料合成方法,其通過調控銅鎂鋁水滑石前驅體的材料化學和合成工藝,實現納米級分散的混合銅氧化物材料,抑制循環過程中鋁酸銅的形成,制備了耐燒結的銅基氧化還原載氧體。研究結果表明,在900℃、500次氧化還原循環中具有穩定的氧氣儲存能力,并在較寬溫度范圍內具有高效的氣體凈化能力。該材料成功制備為高活性、高穩定性載氧體材料的設計提供了新思路,有望解決載氧體高溫燒結的關鍵瓶頸問策展題。

CO2捕集技術已在多個高排放行業得到應用,但不同行業技術成熟度有所不同。燃煤電廠、天然氣電廠、煤氣化電廠等能源系統耦合CCUS技術成熟度較高品牌活動,均達到技術成熟度等級(TRL)9級,特別是基于化學溶劑法的碳捕集技術,目前已廣泛應用于電力部門的天然氣脫硫和燃燒后捕集過程。根據IPCC第六次評估(AR6)第3工作組報告,鋼鐵、水泥等行業耦合CCUS技術成熟度因工藝不同有所差異。例如,合成氣、直接還原鐵、電爐耦合CCUS技術的成熟度最高(TRL 9級),目前已可用;而水泥過程加熱和CaCO3煅燒耦合CCUS的生產技術成熟度為TRL 5—7級,預計在2025年可用。因此,目前傳統重工業應用CCUS尚存在挑戰。

一些國際大型重工業企業如安賽樂米塔爾、海德堡等鋼鐵、水泥企業已開展CCUS相關技術示范工程。2022年10月,安賽樂米塔爾、三菱重工、必和必拓和三菱開發公司共同簽署了一項合作協議,計劃分別在位于比利時根特鋼鐵廠和北美的鋼鐵廠開展CO2捕集試點項目。2023年8月14日,海德堡材料宣舞臺背板布其位于加拿大艾伯塔省埃德蒙頓的水泥廠已安裝三菱重工株式會社的CO2MPACTTM系統,該設施有望成為全球水泥行業VR虛擬實境首個全面的CCUS解決方案,預計將于2026年底投入運營。

CO2地質利用與封存

CO2地質利用與封存技術不僅能實現CO2大規模減排,并且能夠提高石油、天然氣等資源開采量。CO2地質利用與封存技術目前研究熱點包括CO2強化石油開采、強化氣體開采(頁巖氣、天然氣、煤層氣等)、CO2采熱技奇藝果影像術、CO2注入與封存技術及監測等。CO2地質封存的安全性及其泄漏風險是公眾對CCUS項目最大的擔憂,因此長期可靠的監測手段、CO2-水-巖石相互作用是CO2地質封存技術研究的重點。Sheng Cao等通過靜態和動態相結合的方法研究了CO2驅替過程中水巖相互作用對巖心孔隙度和滲透率的影響。結果表明,將CO2注入巖心會導致CO2在地層水中溶解時與巖石礦物發生反應。這些反應導致新礦物的形成和碎屑顆粒的阻礙,從而降低巖心滲透率,且通過碳酸腐蝕產生的精細裂縫會增加巖心滲透率。CO

發佈留言